『総入れ歯の基礎と臨床』開催されました【前半】

こんにちは。

稲葉歯科医院、院長の稲葉由里子です。

先日、顧問の稲葉繁先生の歯医者さん向けのセミナーが開催されました。

『総入れ歯の基礎と臨床』

稲葉歯科医院の患者様にもご報告、お伝えしたいと思います☆

内容盛りだくさんだったので、前半、後半の2回にわけてお伝えいたします(^_^)

全国から沢山の先生方にお集りいただき、稲葉先生が開発した総入れ歯のお話しをさせていただきました。

私たち歯科医師は、総入れ歯の患者様をいかに少なくするか、ご自分の歯で噛んでいただけるように、できるだけ総入れ歯になるのを食い止めなければいけないということを常に意識しなければいけません。

残念ながら、歯をすべて失ってしまった方は大勢いらっしゃいます。

歯を失ってしまった方に、最善の知識と技術を提供できる技術を今回先生方に身につけていただきたいと思います。

日本の総入れ歯の技術は実は非常に古く、1583年に作られています。

当時としては長寿の74歳で往生した紀伊・和歌山の願成寺の草創者・仏姫の拓殖の木から作った木床義歯です。

当時は現在のように優れた印象材や模型材もなく、咬合器もない時代に、適合性に優れ、噛める義歯を作ることができたものであると、感心してしまいます。

当時の義歯の製作方法を調べてみると、非常に合理的であり、仏教芸術の伝統を受け継いでいることがうかがえます。

その製作法の鍵は、蜜蠟を使った型とりの方法です。

これは蜜蠟を鍋で温め、それを一塊として患者様のお口の中に入れ、口の中の情報を丸ごと取り出すという方法です。

一塊にしたものを上下に分けたので、正確な咬合位の再現が化のになるのは当然です。

稲葉先生は日本の歴史から総入れ歯を学び、蜜蝋のように上下一緒に型とりができる方法がないかずっと模索していました。

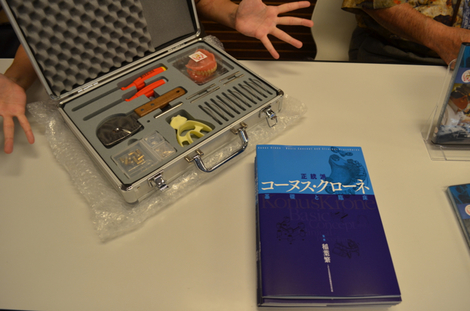

そしてガンタイプの材料が開発されたのを機に、上下顎同時に型とりをする方法を開発します。

稲葉先生の総義歯は、世界最古の木床義歯による上下同時印象、そして化石の原理が原点です。

化石は一つのものを二つに割っても、必ずもとに戻ります。

一個の石をふたつに分けると魚の化石とプリントされた陰型が現れますが、重ねると必ずひとつに戻ります。

総入れ歯も一緒でひとつの固まりを咬合器という器械で、ふたつに分け、最後に戻すという考えです。

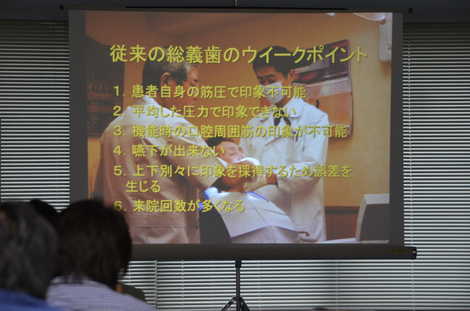

従来の総義歯のウィークポイントについて

- 患者様自身の筋圧で印象不可能

- 平均した圧力で印象できない

- 機能時の口腔周囲筋の印象が不可能(フレンジテクニックはかなりラフです)

- 嚥下ができない

- 上下別々に印象を採得するため誤差を生じる(翼突口蓋法線が伸びてしまいます。義歯の脱落の主なものは粘膜面にエアーが入ってくることで、上顎は口蓋からはずれます。上顎の口蓋は封鎖がむずかしいからポストダムをつけ、下顎は臼後三角までしっかり伸ばします)

- 来院回数が多くなる

上下顎同時印象法を行って、総義歯を製作するシステムの利点はつぎのとおりです。

- 咬合採得、ゴシックアーチの描記、フェイスボートランスファー、上下顎同時印象をわずか1回で行うため、合理的であると同時に来院回数の減少が図れる。

- 咬合採得した位置で最終印象を行うため、顎位の誤差を生じない。

- 印象採得中に嚥下を行わせるため、口腔周囲筋の印象採得が可能である。

- 最終印象をフェイスボートランスファーし、咬合器に付着できる。

- 印象面に口腔周囲筋、口唇、舌の形態を再現することができる。

- ニュートラルゾーンに人工歯を排列できる。

- サブリンガルルームを利用することにより舌による良好な維持が期待できる。床を後舌骨筋窩まで延長する必要がなく、舌の動きを阻害することがない。

- イボカップシステムの応用により重合収縮を補正し、適合が良好なため、ウォーターフィルム減少を得ることができ、維持がよい。

- 顎堤が極度に吸収している症例でも、頬筋、口唇、舌の維持ができる。

ちょっと専門的で難しいと思いますが、「上下顎同時印象法による総入れ歯の製作法」は、患者さまの筋肉が以前あった状態を再現するように誘導する方法で、患者さまご自身の口の動きによって再現します。

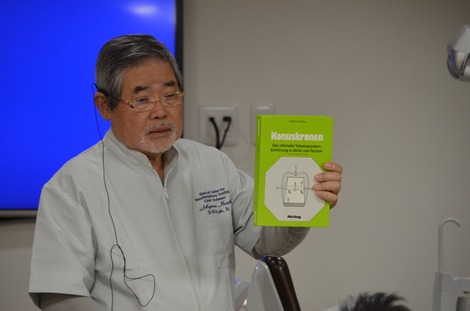

そして、近代総義歯学の基礎を築いた、スイスの歯科医師のAlfred Gysi(アルフレッド・ギージー)の歴史を勉強しました。

Gysiはカンペル氏の平面のコンセプトを作ったり、 シンプレックス咬合器、トゥルバイト人工歯の開発など、沢山の業績を残しています。

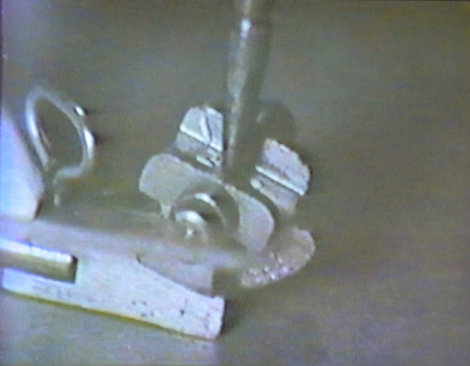

今回、90年前の『ギージーフィルム』(和田精密技研)をご覧いただきました。

ピッチングテストの様子です。

ギージーが咬合器に付着している様子です。

切歯路角を調整しています。

90年前の総義歯の制作方法、今はどうでしょうか。

これ以上の総義歯を作っていますか?

せめて、これを超えないといけないと思います。

ということで、後半に移ります〜♪